KAMAYA History 「釜屋株式会社300年-歴史ご案内2」

郷土の発展を目指し優良な商品とサービス提供の歴史 戦後現代史

釜屋の歴史 その2 戦後編

1.仮店舗での営業再開寛】

終戦から1年後の1946年、輿三郎が復員する。釜屋の戦後はここから始まる。 輿三郎は店舗の跡地に仮店舗を建設し、調逹できた生活用品を並べて、営業を再開した。

2.四日市の復興を助ける

終戦直後のものがない時代だったため、店頭に並んだ尚品はすぐに完売する繁盛ぶりだった。

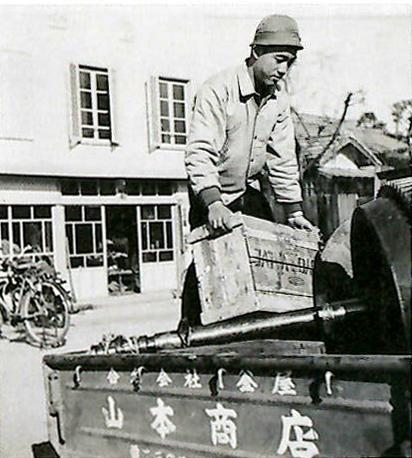

輿三郎は、大阪に出向いて商品の買い付けをすることにした。

当時の大阪は、近隣から空襲を逃れた物資が集まり、市内に複数の市場を形成していたため、何とか商品を入手することができた。

輿三郎が大阪で入手した商品は機械工具や釘、針金、なまし鉄線、鉄棒、鉄板など、四日市の復輿に役立つものばかりだった

四日市の復興という波に乗った釜屋は、輿三郎の帰還から1年後の1947(昭和22)年には仮店舗を建て直して2階建の本店舗を建設した。

3.災害時における地域貢献

1938 (昭和13)年、未明からの集中豪雨により、朝明川、内部川に続き、三滝川も堤防が決壊し氾濫。大きな浸水被害をもたらした。

三滝川の決壊により、旧市街は釜屋周辺を除きほとんどが浸水した中、輿三郎は自社で従業員とともに炊き出しをして、被害を受けた取引先や知人、近隣の方々に小舟をしたてて食料や水を配った。

また、1959年、超大型台風15号が東海地方を中心に日本列島を縦断した。

伊勢湾台風と呼ばれたこの大災害の時も四日市市の被害は甚大で、建物の修理に使うトタン板などの建築資材が不足した。

そんな中にあって釜屋は、建築資材を安価で販売した。釜屋が受け継いできた「地域あっての釜屋」の精神が大いに発揮された場面であった。

4.石油化学コンビナートの建設

五代目喜六輿三郎は、創業時から取り扱ってきた釜をはじめとする金物商品に加え、水道関連の機材や紡績機械の修理部品、機械工具などに商売を広げた。 これにより取引先は個人から役所や企業に移行した。時流に合わせて事業拡大を行った喜六輿三郎の手腕によって、不調にあえいでいた釜屋は息を吹き返した。 喜六輿三郎は、日本のみならず世界を巻き込んだ不況を乗り越え、四日市の発展に歩調を合わせるように、その商売をますます広げた。 釜屋の商売を広げ、世界恐慌を乗り越えた五代目喜六輿三郎は、1931年に息子である六代目輿三郎に家督を譲り、1937年に84歳で亡くなる。

5.大井の川鋼材倉庫の完成

1962 (昭和37)年に釜屋は四日市市大井の川町に鋼材倉庫を建設した。新倉庫には初めてクレーンを導入した。

石油化学コンビナートがある臨海部に立地していたため、商売を円滑に進めるうえで最適な場所に倉庫を構えることになった。

6.第一回全国優良工作機械展の開催

六代目輿三郎の息子である雅昭は1962(昭和37)年に大学を卒業後、現在の山善、当時の山善機械器具株式会社に就職する。

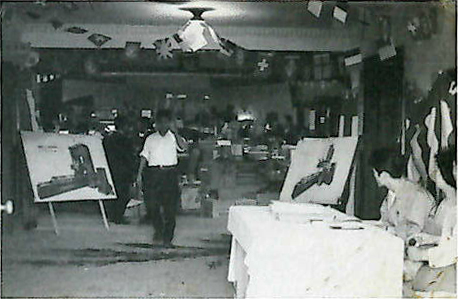

1962年秋、釜屋はまだ山善在籍中であった雅昭の仲介により、第一回全国優良工作機械展を四日市市公会堂で開催した。

翌1963年も同様、山善の協力のもと2年連続して展示会を開催し、エ作機械分野を釜屋の新たな事業の柱にすることができた。

7.鉄鋼部・機械部・施設部の設立

1962(昭和37)年、釜屋は、鉄鋼部、機械部、施設部の三つの事業部を立ち上げた。 1962年に機械部は、四日市市公会堂にて、第一回全国優良工作機械展を開催した。 施設部では主に工場への配管作業を受注し、石川島播磨重工業(現IHI)名古屋造船所や日本鋼管津造船所(現ジャパンマリンユナイテッド津事業所) を中心に業務を展開し、建造中の船内配管等も手掛けた。

8.小古曽鉄鋼センターの開設

1967(昭和42)年、小古曽鉄鋼センターを四日市市小古曽に建設した。 石油化学コンビナート以外の工場からの注文が増加し、建設向けをはじめとした一般鋼材が鉄鋼部の主力商品となった。 需要の増加に合わせて、小古曽鉄鋼センターは拡張を重ねた。

9.津支店の開設

1968 (昭和43)年に津市丸之内に機械部津営業所を開設した。

1971年に事業拡大に伴い津市高茶屋に移転した。

日本鋼管津造船所の仕事が増加したことにより、エ作機械とは別に鋼材の販売をするようになると、資材を保管する倉庫が必要になったため、鋼材倉庫を建設し、鉄鋼部門、機械部門、施設部門をもつ津支店として開設した。

10.オイルショックと取引先への支援

石油危機の影響で建設資材を取り扱う鉄鋼部は低迷が続いたが、エ作機械を扱う機械部と配管設備を行う施設部は影響が小さく、 機械部と施設部の2部門を軸に経営の立て直しを図り、全社挙げての経営努力によって、多額な損失を3年で償却することに成功した。

11.釜屋株式会社・釜屋硝子建材の設立

1973(昭和48)年に株式会社を設立した。 江戸時代から続く屋号を冠したまま、釜屋は新たなスタートを切ることになった。 1976年に釜屋硝子建材株式会社を設立し別会社とした。

12.工作機械展示会の開催と国際見本市への招待

1970(昭和45)年三重県機械器具協同組合連合会主催および三重県庁後援による工作機械の展示会を開催した。 この展示会はその公益性から好評を博し、来場者は5000人を超えた。現在も国際見本市への招待は継続して実施している。

13.雅昭の社長就任と本社新社屋の完成

1979(昭和54)年、釜屋七代目となる山本雅昭が社長に就任した。 1982年、従来の店舗の道路を挟んだ倉庫跡地に4階建の新社屋を建設した。

14.ITバブルの崩壊

2001(平成13)年、IT関連ベンチャーヘの投資ブームが終わりITバブルは崩壊した。 2002年度、釜屋の売り上げは、1980年以降で最低を記録した。

15.不況対策と鉄鋼部の成長

2002年から鉄鋼部の売り上げは2005年にかけて約3倍に増加した。 大きく成長した鉄鋼部に支えられ、釜屋は2005年にバブル絶頂期以来の100億円を超える売り上げを達成した。

16.佳孝の社長就任

2012年、七代目である雅昭が会長に就き、八代目となる山本佳孝が社長に就任した。

17.小古曽鉄鋼センターの拡張

2020(令和2)年3月に、小古曽鉄鋼センターは、約1万面相当の土地を新たに取得し、同年9月に新たに加工機械を増設した。

18.時代に合わせて変化する商品

鉄鋼部では、鉄鋼材を得意先にそのまま納品するだけでなく、一次加工を加えて納品するようになり、得意先のニーズに細かく合わせた加工を行うようになった 機械部では、日々刻々と変化していく「先端技術」や「ものづくり業界」の流れを素早くキャッチすべく、メーカー、業界団体等と密に連携し、ノウハウの蓄積、周知に努めている。 施設部では、特定の得意先向けの配管敷設事業から建築事業に主軸を移し、システム建築の設計施工に特化した事業を展開している。

19.釜屋と地域企業の共存

釜屋五訓にある通り、取引先や地域企業の繁栄を我がことと考え、努力することで、地域企業と釜屋の間で新しい仕事を生み出す好・循環を創出したいと考えている。

20.創業300周年を迎えて

釜屋は2021年に創業300周年を迎えた。変わらぬ精神を受け継ぎながら時流に合わせて進化を遂げてきた当社は、次の100年に向けて新たな変化に挑もうとしている。