KAMAYA History 「釜屋株式会社300年-歴史ご案内1」

郷土の発展を目指し優良な商品とサービス提供の歴史 戦前まで

釜屋の歴史 その1

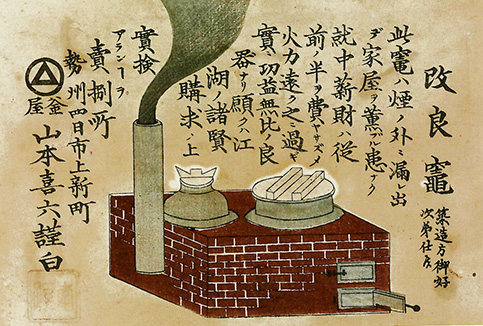

1.釜から始まった事業 【初代:喜六直寛】

釜屋の創業は江戸時代中期までさかのぽる。

近江国(現滋賀県)を拠点としていた近江源氏の流れを汲む郷士の若者が、伊勢国(現三重県)に移住し商人になった。

彼は名字帯刀の許可を得ると「山本」の姓を名乗り、山本喜六直寛となる。喜六直寛は四日市で釜を主とした「かなもの」の商いを行う「かなもの商」になった。

ここから釜屋の歴史は始まる。1721(享保6)年から続く長い歴史は、その屋号が体現するように釜から始まった。

2.当地産菜種油の卸販売開始 【二代目:直政】

江戸時代の四日市は地場産業や商業が大きく発展した。中でも製油業は重要な地場産業の一つとして大いに栄えていた。

当時の四日市は全国有数の菜種油の産地であり、江戸を中心に関東地方へ多くの菜種油が出荷されていた。

二代目店主である直政の頃、四日市港の周辺地域には多くの湘問屋が店を構えていた。

創業以来続く釜や鍋などの金物商品の販売を続けながら、副業として菜種油の卸販売を行った。

3.釜屋の窮地と新たな店主 【三代目:直道 四代目:九兵衛 五代目:喜六輿三郎】

金物商品と菜種油の販売によって商売をしていた釜屋だが、三代目店主の直道の跡を継いだ四代目九兵衛の逝去によって経営に暗雲がたちこめた。

本来ならば跡継ぎとなるはずだった男子が幼少期に亡くなっていたため、末子の娘を除いて創業家である山本家の実子が一人もいなくなってしまった。

店主が不在のまま、番頭が経営を代行していた危機的な状況に、のちに五代目となる喜六輿三郎が登場する。

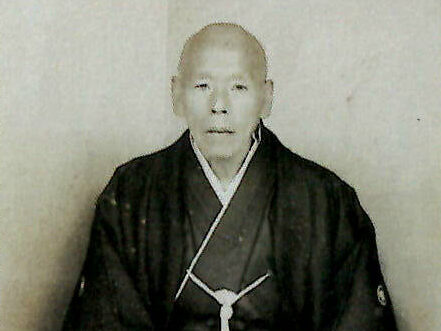

4.中興の祖 【五代目:喜六輿三郎】

五代目喜六輿三郎は、創業時から取り扱ってきた釜をはじめとする金物商品に加え、水道関連の機材や紡績機械の修理部品、機械工具などに商売を広げた。 これにより取引先は個人から役所や企業に移行した。時流に合わせて事業拡大を行った喜六輿三郎の手腕によって、不調にあえいでいた釜屋は息を吹き返した。 喜六輿三郎は、日本のみならず世界を巻き込んだ不況を乗り越え、四日市の発展に歩調を合わせるように、その商売をますます広げた。 釜屋の商売を広げ、世界恐慌を乗り越えた五代目喜六輿三郎は、1931年に息子である六代目輿三郎に家督を譲り、1937年に84歳で亡くなる。

5.番頭とのれん分け 【五代目:喜六輿三郎】

釜屋では五代目喜六輿三郎が多くの番頭たちにのれん分けをしており、50歳前後で独立した番頭たちはそれぞれ新しく事業を興した。 彼らによって設立された会社は現在もいくつか残っている。そうした会社と釜屋の関係は今もなお続いており、互いに地域の発展に貢献している。

6.合名会社釜屋山本商店への改組 【六代目:輿三郎】

1933(昭和8)年、六代目輿三郎は個人商店であった釜屋を「合名会社釜屋山本商店」に改組し店主に就任した。釜屋は企業法人としての第一歩を踏み出した。

7.戦時体制下での営業 【六代目:輿三郎】

日中戦争から続く戦時体制を受けて、四日市港に海軍燃料廠を中心とする軍事工場が次々と設立されると、釜屋の商いは軍事関連向けに変わっていき、取扱量も増えていった。鋼材、ベアリング等をはじめとした機械工具類を豊富に在庫していた釜屋には軍需工場を管理する軍人が集まり、やがては三重県外からも物資を求める軍人が来店するようになった。

当時フィリピン諸島北部にあるカラヤン島へ出征していた六代目輿三郎に代わって店を守る家族たちの思いによるものだった。

特に、店主不在の釜屋を支えるべく奮闘していた六代目夫人は、国のために積極的に資材を提供する方針をとっていた。

こうして、在庫をできる限り販売していく商売を続けたわけだが、逆にそのことで、戦禍によるその後の損失を比較的小さくすることにつながった。

8.空襲の被害を受ける店舗 【六代目:輿三郎】

1945(昭和20)年6月18日、ついに大規模空襲が四日市の市街地を襲った。 市街地の中心地にあった釜屋の店舗周辺は特に被害が大きく、釜屋は店舗だけでなく、在庫や古くからの資料を保管していた蔵も含め、そのすべてが焼きつくされた。 その一方で、「お国のために」と顆いを込め、在庫商品を出し続けてきたことで、空襲による損失を比較的小さくすることにつなげることができたといえるかもしれない。 店舗が焼失した状態のまま、釜屋は8月15日の終戦の日を迎えた。